翟欣欣承担民事责任又承担刑事责任违反一事不再罚?

一、案件起因:婚恋网站相识到闪婚闪离的异常轨迹

(一)快速建立的亲密关系与财产关联

2017 年 3 月,翟欣欣与苏享茂在婚恋网站世纪佳缘相遇,开启了这段备受瞩目的情感纠葛。彼时,苏享茂作为 WePhone 的创始人,凭借自身努力在事业上取得一定成就,拥有 3000 多万用户的软件,年入千万。然而,在感情生活中,身高偏矮、相貌普通又不善交际的他,36 岁依旧单身 。翟欣欣的出现,打破了他平静的生活。身高 175,拥有北京户口、名校硕士毕业,外形姣好的翟欣欣,对苏享茂展开了猛烈追求,甚至一上来就表示要给他生孩子,这让苏享茂迅速陷入爱河。

仅仅 3 个月后,两人就登记结婚,这段恋情进展之快令人咋舌。在交往期间,二人于 5 月共同购买海南房产,苏享茂支付 199 万元首付款。从相识到共同购置房产,短短两个月的时间,财产处置高度集中于苏享茂个人资产,显示出这段婚姻关系从一开始就与经济利益有着异常紧密的绑定。在购房过程中,从户型选择到付款方式,翟欣欣都占据主动,苏享茂则沉浸在爱情的甜蜜中,未对这些异常情况产生过多怀疑,为后续财产纠纷埋下了深深的伏笔。

(二)婚姻存续期的矛盾爆发与离婚要挟

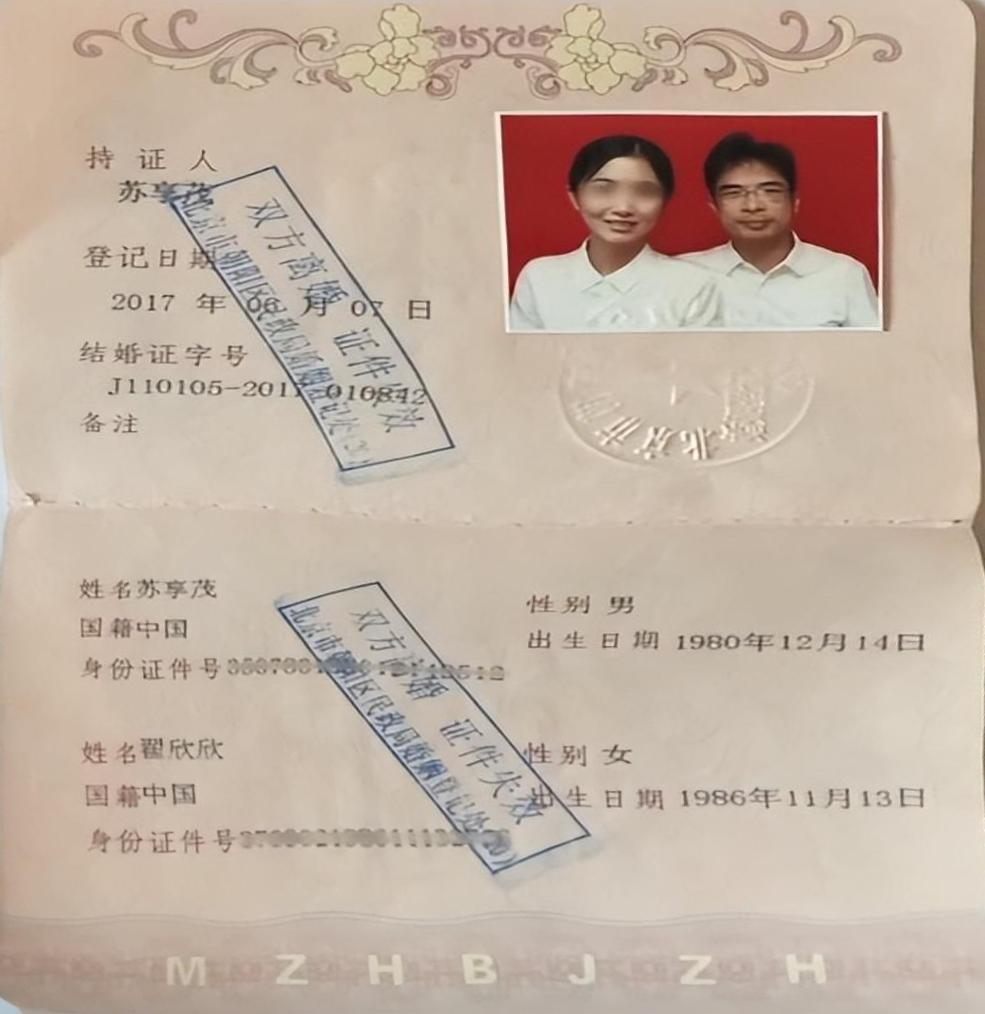

2017 年 6 月 7 日,翟欣欣与苏享茂登记结婚,然而这段婚姻仅仅维持了 42 天。7 月,翟欣欣突然提出离婚,这一决定让苏享茂猝不及防。更令人震惊的是,翟欣欣以举报苏享茂及其公司涉嫌违法违规为由,索要 1000 万元精神损失费,并要求海南房产归其所有。在提出这些要求时,双方婚姻存续期极短,无夫妻共同财产积累,却出现如此远超合理范围的财产诉求,实在令人费解。

据苏享茂生前留下的遗书称,翟欣欣以他的公司产品功能处于灰色地带、存在偷漏税行为等作为要挟,让他陷入极度恐惧与绝望之中。面对翟欣欣的威胁,苏享茂感到自己的事业和生活都受到了严重威胁,在巨大的压力下,他逐渐陷入绝境,这也成为案件激化的关键起点,一场由婚姻引发的财产纠纷就此拉开帷幕,最终酿成了无法挽回的悲剧 。

二、核心事实:胁迫下的财产转移与悲剧后果

(一)胁迫手段下的财产交割

2017 年 7 月 18 日,苏享茂在翟欣欣的步步紧逼下,陷入了绝境。面对翟欣欣以举报公司违法违规相威胁,他的内心充满了恐惧与无奈。公司是他多年心血的结晶,一旦被举报,不仅产品会下架,面临巨额罚款,自己还可能面临牢狱之灾。在这种巨大的精神压力下,苏享茂失去了反抗的能力,被迫向翟欣欣支付了 660 万元,这几乎是他的全部积蓄。随后,他又按照翟欣欣的要求,将海南房产变更至其名下,这处房产是他们恋爱期间共同购置的,凝聚着曾经的美好憧憬,如今却成为了苏享茂痛苦的源头 。

然而,翟欣欣的贪欲并未就此满足。在获取上述财物后,她仍不知疲倦地持续威胁索要剩余款项。她频繁地通过电话、短信等方式,对苏享茂进行骚扰和恐吓,让他片刻不得安宁。这些威胁如同紧箍咒一般,紧紧地束缚着苏享茂,使他陷入了无尽的痛苦和绝望之中。他的精神状态逐渐崩溃,生活被彻底打乱,工作也无法正常进行。每一次接到翟欣欣的电话或短信,他都感到无比恐惧,仿佛置身于黑暗的深渊,看不到一丝希望 。

法院在审理过程中,通过对双方通信记录、转账凭证等一系列证据的仔细审查,认定翟欣欣的行为是以非法占有为目的,通过威胁手段迫使被害人处分财产,完全符合敲诈勒索罪的客观构成要件。这些证据清晰地展现了翟欣欣的犯罪过程,她的行为不仅给苏享茂带来了巨大的经济损失,更对他的精神造成了毁灭性的打击,其恶劣性质不容置疑 。

(二)悲剧发生与司法程序推进

2017 年 9 月 7 日,这是一个令人痛心疾首的日子。苏享茂在经历了无数个日夜的煎熬后,终于不堪重负,选择了从高楼纵身一跃,结束了自己年轻的生命。他的遗书中明确提及,自己被翟欣欣以举报相要挟,签订了不公平的离婚协议,这使得他的资金链彻底断裂,公司陷入了绝境。他感到自己的人生已经没有了希望,未来一片黑暗,最终在绝望中走向了绝路 。

苏享茂的离世,让整个社会为之震惊和悲痛。他的家人更是陷入了无尽的痛苦之中,他们无法接受这个残酷的现实。为了给苏享茂讨回公道,他的家属毅然决定启动民事及刑事诉讼。在漫长的司法程序中,他们始终坚持不懈,四处收集证据,寻找法律依据,希望能够让正义得到伸张 。

2023 年,北京市朝阳区人民法院对这起案件的民事部分作出了一审判决。法院认为,翟欣欣在离婚过程中,为了获取高额补偿,对苏享茂实施了胁迫行为。她完全不顾及苏享茂赠与其财产时希望共同生活、维系感情的初衷,也没有考虑到苏享茂在受胁迫下的主观感受和客观经济情况。这种行为是造成苏享茂自杀的重要因素,严重违背了公序良俗和基本的道德准则。因此,法院判决翟欣欣退还苏享茂家属现金、汽车共近千万元,并撤销她对海南、北京两套房产的个人所有权,希望能够通过法律手段,尽可能地挽回苏享茂家人的损失 。

2025 年,北京市海淀区人民法院对翟欣欣涉嫌敲诈勒索罪一案作出了刑事判决。法院以敲诈勒索罪判处翟欣欣有期徒刑 12 年,并处罚金 10 万元。这一判决结果,充分体现了法律对翟欣欣犯罪行为的严厉制裁。她的行为不仅触犯了刑法,也严重破坏了社会的公序良俗和婚姻家庭的和谐稳定。法律的公正裁决,不仅给了苏享茂家属一个交代,也向社会传递了一个明确的信号:任何企图通过违法手段获取不正当利益的行为,都将受到法律的严惩 。

从悲剧发生到司法程序的推进,这起案件引起了社会各界的广泛关注和深刻反思。它让人们看到了人性的贪婪和丑恶,也让人们更加深刻地认识到了法律的重要性。在婚姻关系中,双方应该相互尊重、相互信任,共同维护家庭的和谐与稳定。而一旦出现违法犯罪行为,法律将成为维护公平正义的最后一道防线,绝不姑息迁就 。

三、法律依据:婚内敲诈勒索的定性与裁判逻辑

(一)犯罪构成要件的司法认定

根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条规定,敲诈勒索罪是指以非法占有为目的,对被害人使用恐吓、威胁或要挟的方法,非法占用被害人公私财物的行为 。敲诈勒索罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯公私财物的所有权,还危及他人的人身权利或者其他权益,这是它与盗窃罪、诈骗罪不同的显著特点之一,其侵犯的对象为公私财物 。在主观方面,表现为直接故意,必须具有非法强索他人财物的目的。如果行为人不具有这种目的,或者索取财物的目的并不违法,如债权人为讨还久欠不还的债务而使用带有一定威胁成份的语言,催促债务人加快偿还等,则不构成敲诈勒索罪 。

在翟欣欣案中,她以举报苏享茂及其公司涉嫌违法违规为要挟手段,这属于典型的威胁行为。从主观目的来看,翟欣欣在婚姻存续期极短、无夫妻共同财产积累的情况下,索要 1000 万元精神损失费及房产,明显具有非法占有苏享茂个人财产的故意 。从客观行为上,她的威胁行为致使苏享茂产生恐惧心理,进而被迫交付财物,苏享茂向翟欣欣支付 660 万元并转移房产所有权的行为,正是基于这种恐惧心理而做出的处分财产行为,完全符合敲诈勒索罪的客观构成要件 。而且,在整个事件中,苏享茂所交付的财产均为其个人合法财产,翟欣欣的行为严重侵犯了苏享茂的财产所有权,同时对他的人身权利也造成了极大侵害,使其陷入极度恐惧和绝望之中,最终选择自杀,符合敲诈勒索罪侵犯复杂客体的特征 。

(二)量刑情节与社会危害性考量

根据相关法律规定,敲诈勒索公私财物价值 30 万元至 50 万元以上的,属于 “数额特别巨大”。在翟欣欣案中,她索要的财物价值远超这一标准,仅苏享茂实际支付的 660 万元现金以及价值 319 万元的海南房产,就已构成 “数额特别巨大” 的情形 。而且,她在获取这些财物后,仍持续威胁苏享茂索要剩余款项,其行为的恶劣程度可见一斑 。

更为严重的是,翟欣欣的威胁行为与苏享茂的自杀后果具有刑法上的关联性。她的持续威胁给苏享茂带来了巨大的精神压力,使其生活和事业陷入绝境,最终导致苏享茂不堪重负选择自杀。这一严重后果极大地提升了该案件的社会危害程度,引起了社会各界的广泛关注和强烈愤慨 。

虽然翟欣欣在案件审理过程中退赔了全部违法所得,但这只是一个从轻处罚的情节,并不能免除她的刑事责任。法院在量刑时,综合考虑了她犯罪的性质、情节以及社会影响等多方面因素。她的行为不仅严重侵犯了苏享茂的个人权益,也对社会公序良俗和婚姻家庭的和谐稳定造成了极大的破坏。因此,法院依法判处她十二年有期徒刑,并处罚金 10 万元,这一判决结果充分体现了 “罪责刑相适应” 的原则,对那些企图在婚姻关系中滥用权利谋取非法利益的人起到了强有力的警示作用 。

(三)民事责任与刑事责任的区分与衔接

在翟欣欣案中,民事判决和刑事判决先后作出,二者分属不同的法律维度,但却共同构建了对婚姻中侵权与犯罪行为的完整追责体系 。

2023 年,北京市朝阳区人民法院作出的民事判决,认定翟欣欣在离婚过程中对苏享茂实施了胁迫行为,导致离婚协议可撤销。这一判决主要解决的是财产返还问题,旨在修复平等主体间被破坏的财产关系。通过判决翟欣欣退还苏享茂家属现金、汽车共近千万元,并撤销她对海南、北京两套房产的个人所有权,使苏享茂的财产权益在一定程度上得到了恢复 。

而 2025 年北京市海淀区人民法院作出的刑事判决,则是从刑事责任的角度,确认了翟欣欣敲诈勒索罪的成立。这一判决是对她危害社会秩序的犯罪行为的严厉惩罚,彰显了法律对犯罪行为的零容忍态度 。

民事责任和刑事责任的区分是明确的。民事责任主要侧重于解决平等主体之间的财产纠纷和侵权赔偿问题,其目的是恢复被损害的民事权益;而刑事责任则是针对犯罪行为,通过刑罚的方式对犯罪人进行惩罚,以维护社会公共秩序和法律尊严 。在本案中,二者的衔接也十分紧密。民事判决中对胁迫行为的认定,为刑事判决提供了重要的事实依据;而刑事判决的结果,则进一步强化了对翟欣欣犯罪行为的否定评价,使整个法律责任体系更加完整 。因此,翟欣欣案是适用不同法律关系的判决,不违反一事不再罚原则。

- 本文标签: 案例分析

- 本文链接: http://www.hejicheng.cn/article/19982

- 版权声明: 本文由深圳何继成律师原创发布,转载请遵循《署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0)》许可协议授权